競輪選手の収入構造は、レースの賞金を中心に様々な手当や退職金制度で構成されています。階級やレースグレードによって賞金額は大きく変動し、トップ選手は年収1億円を超える一方、新人選手は600万円程度となっています。この記事では、競輪の賞金制度の仕組みから階級別の収入格差、退職金制度まで詳しく解説します。競輪の収入体系を理解したい方や、選手の実態を知りたい方に役立つ内容です。

競輪選手の賞金制度の基本的な仕組み

競輪選手の収入は、レースで獲得する賞金が基盤となっています。賞金制度は、レースのグレードや着順によって細かく設定されており、選手の実力と成績が直接収入に反映される仕組みです。以下では、レースグレードごとの賞金体系や、各種手当の詳細について解説していきます。

競輪のレースグレードと賞金体系

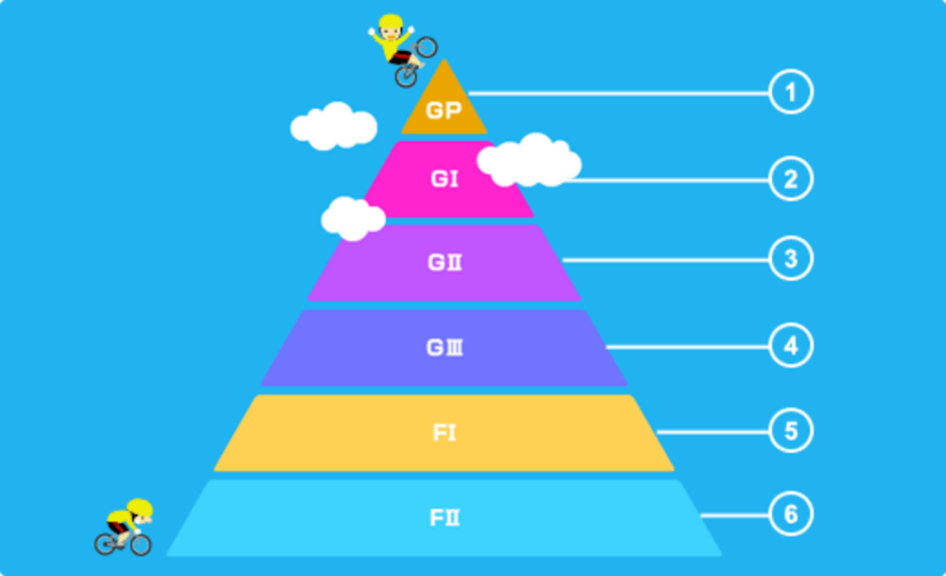

競輪のレースは、GP、G1、G2、G3、F1、F2の6つのグレードに分類されています。最上位のGPは年末のKEIRINグランプリのみで、優勝賞金は約1億円という破格の金額が設定されています。G1レースは年6回開催され、日本選手権競輪や高松宮記念杯競輪などが含まれます。

G2レースは年4回の開催で、共同通信社杯やサマーナイトフェスティバルなどがあります。G3は各競輪場の開設記念として年1回開催され、地元選手が多く出場する特徴があります。F1とF2は一般的な開催で、F1はS級とA級が別々に、F2はA級選手のみが出場します。

G1・G2・G3レースの賞金規模の違い

G1レースの優勝賞金は、レースによって異なりますが、日本選手権競輪では約8,200万円、オールスター競輪では約5,900万円、高松宮記念杯競輪では約4,700万円となっています。これらの金額は、一般的なサラリーマンの生涯年収に匹敵する規模です。

G2レースでは、ウィナーズカップの優勝賞金が約2,700万円、共同通信社杯が約2,700万円、サマーナイトフェスティバルが約1,500万円となっています。G1と比較すると金額は下がりますが、それでも十分に高額な賞金が用意されています。

G3レースの優勝賞金は、4日制で約363万円、3日制で約273万円程度です。G1やG2と比べると金額は大幅に下がりますが、年間を通じて安定した収入を得るためには重要なレースとなっています。各グレードの賞金規模の違いは、選手のモチベーションや戦略に大きく影響しています。

KEIRINグランプリの賞金総額と配分

KEIRINグランプリは、毎年12月30日に開催される競輪界最高峰のレースです。2024年の優勝賞金は1億3,300万円で、副賞を含めると1億4,000万円に達しました。この金額は世界のプロスポーツ界でも屈指の高額賞金として知られています。

2着以下の賞金も高額で、2着が2,810万円、3着が1,720万円、4着が1,178万円となっています。最下位の9着でも850万円の賞金が支給され、出場するだけで大きな収入が保証されています。賞金総額は約2億3,500万円にも上ります。

KEIRINグランプリに出場できるのは、その年のG1優勝者と賞金ランキング上位者の合計9名のみです。選手たちは1年間を通じてこの大舞台を目指し、激しい賞金争いを繰り広げています。

着順による賞金の配分方法

競輪では、着順によって賞金が細かく設定されており、最下位でも賞金を獲得できる仕組みになっています。例えばG1レースの決勝では、優勝者が数千万円を獲得する一方、9着でも400万円以上の賞金が支給されます。

F1レースでは、S級の決勝で優勝すると約115万円、9着でも約48万円の賞金があります。A級のF1決勝では優勝が約41万円、7着で約10万円程度となっています。レースに出走すれば必ず何らかの賞金を得られる制度です。

出走手当と特別手当の仕組み

競輪選手は、レースに出走するだけで支給される出走手当があります。正選手手当と出走手当を合わせて1日約3万円が基本となっており、失格や棄権となった場合でも支給されます。これは選手の生活を支える重要な収入源です。

特別手当として、モーニング競輪に出走すると約1,000円、ミッドナイト競輪では約1万1,000円が追加で支給。正月三が日に開催されるレースには正月手当が加算され、雨天時のレースでは雨敢闘手当として約5,000円が支給されます。

先導誘導員の資格を持つ選手は、レースで誘導員を務めることで手当を受け取れます。

雨天中止時の手当支給制度

競輪では、雨天によりレースが中止になった場合でも、選手には一定の手当が支給される制度があります。選手は開催地まで移動し、宿舎に入っているため、レースが中止になっても経済的な損失を最小限に抑える仕組みです。

雨天中止の場合、予備選手手当として待機していた選手にも手当が支給。正式に出走予定だった選手には、通常の出走手当の一部が支給され、交通費も実費で支払われます。選手の収入が天候に左右されないよう配慮されています。

また、雨天でもレースが実施された場合は、通常の手当に加えて雨敢闘手当が追加されます。雨の中でのレースは危険性が高いため、選手のリスクに見合った報酬が用意されています。これらの制度により、選手は天候に関わらず安定した収入を確保できます。

競輪選手の階級制度と収入への影響

引用元:https://keirin.jp/pc/static/beginner/tw/abcs/grades/index.html

競輪選手は、実力に応じてS級とA級に大別され、さらに各級内で班に分かれています。階級によって出場できるレースや賞金額が大きく異なり、選手の年収に直接的な影響を与えます。

S級S班・S級1班・S級2班の違い

S級S班は競輪界の頂点に立つ9名のみが所属する最高位の階級です。前年のG1優勝者と賞金ランキング上位者で構成され、赤色のレーサーパンツを着用する特権があります。年収は平均1億円を超え、KEIRINグランプリへの出場権も与えられます。

S級1班には約220名が所属し、G1やG2といった高額賞金レースへの出場機会が多くなります。平均年収は約2,200万円で、実力次第ではS級S班への昇格も狙える位置にいます。競輪選手全体の1割未満という狭き門です。

S級2班は約450名が在籍し、A級から昇格した選手が最初に所属する階級です。平均年収は約1,300万円で、G3以上のグレードレースに出場可能となります。

A級1班・A級2班・A級3班の格差

A級1班には約550名が所属し、その多くはS級2班から降格してきた実力者です。平均年収は約850万円で、基本的にA級2班の選手と同じレースに出場するため、結果を残しやすい環境にあります。多くの選手が再びS級への昇格を目指しています。

A級2班も約550名が在籍し、平均年収は約700万円です。A級1班の選手と同じF2レースに出場しますが、格上との対戦となるため厳しい戦いを強いられます。若手選手にとっては、ここでの成績がS級への道を左右する重要な階級です。

A級3班は競輪学校を卒業したばかりの新人選手が所属し、約450名が在籍しています。平均年収は約600万円で、7車立ての「チャレンジ戦」に出場します。実力差が大きく、予想しやすいレースが多いのが特徴です。

階級による出走レースグレードの制限

S級選手は、G1からG3までの重賞レースとF1レースに出場できます。特にS級S班の選手は、年末のKEIRINグランプリへの出場権があり、最高額の賞金を獲得するチャンスがあります。高グレードレースへの出場機会が収入に直結します。

A級選手は、F1とF2レースが主な出場対象となります。G3以上のグレードレースには原則として出場できません。ただし、F1レースではS級選手とは別グループで競うため、A級選手同士での賞金争いとなります。

レースグレードの制限は、選手の収入に大きな影響を与えます。S級選手が出場するG1レースの優勝賞金が数千万円なのに対し、A級選手が出場するF2レースの優勝賞金は数十万円程度です。

昇級・降級システムと収入の変動

競輪では年2回、前期と後期に分けて選手の成績を査定し、階級の入れ替えが行われます。平均競走得点から失格点を引いた成績を基準に、S級下位200名とA級上位200名が入れ替わる仕組みです。階級の変動は収入に直接影響します。

特別昇級制度として、3場所連続で完全優勝を達成した選手は、翌日から昇級が認められます。9レース連続1着という偉業を成し遂げた選手は、A級からS級2班へ、A級3班からA級2班へと昇格します。実力があれば短期間での昇級も可能です。

階級の変動による収入への影響は大きく、S級からA級に降格すると年収が半分以下になるケースもあります。逆にA級からS級に昇格すれば、出場できるレースのグレードが上がり、賞金額も飛躍的に増加します。

競走得点による階級決定の仕組み

競走得点は、選手の実力を数値化したもので、レースの着順や相手選手のレベルによって算出されます。高いレベルのレースで上位に入るほど高得点が付与され、この得点の平均値が階級決定の基準となります。失格があった場合は減点される仕組みです。

S級とA級のボーダーラインは変動しますが、概ね80点前後が境界線となっています。A級内での昇降級も同様に競走得点で決まり、各班の定員に応じて上位から振り分けられます。競走得点は直近4ヶ月の成績で算出されるため、一時的な不調でも階級に影響する可能性があります。

階級別の平均年収の実態

S級S班の選手は平均年収約1億1,000万円と、一般的なサラリーマンの20倍以上の収入を得ています。KEIRINグランプリで優勝すれば、それだけで1億円以上の賞金を獲得できるため、年収2億円を超える選手も存在します。

S級1班と2班の平均年収はそれぞれ約2,200万円、約1,300万円です。一般企業の役員クラスに相当する高収入ですが、S級S班との格差は大きく、選手たちは更なる上位を目指して日々トレーニングに励んでいます。

A級選手の平均年収は、1班が約850万円、2班が約700万円、3班が約600万円となっています。最下位のA級3班でも一般的なサラリーマンの平均年収を上回っていますが、競輪選手は個人事業主として各種経費を自己負担するため、実質的な手取りは減少します。

競輪選手の年収構造と収入源

競輪選手の年収は、レースの賞金を中心に各種手当で構成されています。選手の実力や戦略、出走回数などが複雑に絡み合い、個人差が大きいのが特徴です。

賞金収入が年収の大部分を占める構造

競輪選手の年収において、レースの賞金が占める割合は約8割から9割に達します。残りの1割から2割が各種手当となっており、賞金の獲得額が年収を大きく左右します。トップ選手ほど賞金依存度が高い傾向にあります。

賞金収入は完全に実力主義で決まるため、成績が低迷すれば収入も激減します。S級選手でも不調が続けばA級に降格し、年収が半分以下になるケースもあります。安定した収入を得るためには、継続的に上位入賞する必要があります。

年間獲得賞金ランキングの傾向

2024年の賞金ランキングでは、古性優作選手が約3億8,311万円でトップに立ちました。上位5名は全員が1億円以上を獲得しており、S級S班の選手が上位を独占しています。KEIRINグランプリの優勝が賞金王への近道となっています。

女子選手の賞金ランキングでは、上位選手でも年間3,000万円程度が上限となっています。男子と比較すると賞金額は低いものの、女子プロスポーツ界では高水準の収入です。ガールズケイリンの人気上昇により、今後の賞金増加が期待されています。

出走回数と年収の相関関係

競輪選手の年間出走回数は、月2回から3回の開催で、年間70日前後となります。出走回数が多いほど賞金獲得のチャンスは増えますが、体力的な負担も大きくなります。選手は出走と休養のバランスを考えながら年間スケジュールを組んでいます。

S級選手は高グレードレースへの出場機会が多い反面、年間出走回数はA級選手より少ない傾向にあります。1レースあたりの賞金額が高いため、出走回数が少なくても高収入を維持できます。質を重視した出走計画が特徴です。

A級選手は出走回数を増やすことで収入を確保する戦略を取ります。F2レースは開催数が多く、積極的に出走することで年収600万円以上を維持できます。

地元開催と遠征時の収入差

地元開催のレースでは、選手は自宅から通うことができ、交通費や宿泊費が不要となります。慣れ親しんだバンクでのレースは成績も安定しやすく、賞金獲得の可能性が高まります。地元ファンの声援も力になります。

遠征時は交通費が支給されますが、移動による疲労や環境の変化が成績に影響する場合があります。特に長距離移動を伴う遠征では、コンディション調整が難しくなります。ただし、S級S班の選手にはグリーン料金が支給されるなど、待遇面での配慮があります。

ナイター競輪・ミッドナイト競輪の手当

ナイター競輪は夕方から夜にかけて開催され、通常の手当に加えてナイター手当が支給されます。仕事帰りのファンが観戦しやすい時間帯のため、売上も好調で、選手にとっても収入増のチャンスとなっています。

ミッドナイト競輪は21時以降に開催され、約1万1,000円の特別手当が加算されます。深夜の開催となるため体調管理は難しいものの、手当の上乗せは魅力的です。インターネット投票専用の無観客開催が多く、新しい競輪の形として定着しています。

競輪選手の退職金・年金制度

競輪選手の引退後の生活を支える退職金や年金制度は、近年大きな変化を迎えています。かつての手厚い保障から、現在は選手自身の自助努力が求められる時代となりました。

退職金制度の概要と計算方法

競輪選手の退職金は、現役時代のレース参加時に積み立てられる方式に変更されています。賞金額に応じて積立金が変動するため、成績優秀な選手ほど退職金も多くなる仕組みです。最低5年間の活動が退職金受給の条件となっています。

かつては20年以上の在籍で約2,000万円の退職金が保証されていましたが、競輪界の売上減少により制度が見直されました。現在の退職金額は公表されていませんが、以前より減額されているとみられています。選手の将来設計に大きな影響を与えています。

退職金の計算には、在籍年数と獲得賞金総額が考慮されます。平均引退年齢が40代前半であることを考えると、20年前後の在籍期間となる選手が多く、ある程度まとまった金額の退職金が期待できます。

在籍年数による退職金の増減

在籍年数は退職金額を決定する重要な要素です。5年未満で引退した場合は退職金の受給資格がなく、在籍期間が長いほど退職金も増加する仕組みとなっています。20年を超える長期在籍者には、特別な加算がある可能性もあります。

選手の平均在籍年数は約20年で、18歳でデビューした選手は40歳前後で引退することになります。この期間中の成績や賞金獲得額が退職金に反映されるため、長く第一線で活躍した選手ほど有利な制度設計となっています。

競輪選手互助会の役割と給付

競輪選手互助会は、選手の相互扶助を目的とした組織で、現役選手の会費により運営されています。選手が病気や怪我で長期離脱した場合の見舞金支給や、引退後の生活支援など、様々な給付制度を提供しています。

互助会の給付には、療養見舞金、災害見舞金、慶弔金などがあります。特に怪我による長期離脱は選手生命に関わるため、療養期間中の生活を支える重要な制度となっています。会費は賞金の一定割合が自動的に徴収される仕組みです。

引退後も一定期間は互助会のサポートを受けることができます。再就職支援や職業訓練の斡旋、生活相談窓口の設置など、セカンドキャリアへの移行を支援する体制が整備されています。

引退後の生活保障制度

2015年に年金制度が廃止されて以降、競輪選手の引退後の生活保障は大きく変化しました。かつては年間120万円の年金が15年間支給されていましたが、現在は個人での資産形成が必要となっています。制度変更は選手に大きな不安を与えました。

現在の選手は、現役時代から計画的な貯蓄や投資を行う必要があります。高収入を得ているS級選手の中には、不動産投資や飲食店経営など副業を始める人も増えています。将来への備えとして、複数の収入源を確保する動きが広がっています。

引退後の再就職支援として、競輪場での勤務や警備会社への就職斡旋などが行われています。競輪の知識と経験を活かせる職場が用意されており、多くの元選手が第二の人生を歩んでいます。

選手共済制度による福利厚生

選手共済制度は、現役選手の生活を支える重要な福利厚生制度です。医療費の補助、傷害保険、生命保険など、プロスポーツ選手として必要な保障が含まれています。高リスクな競技である競輪において、欠かせない制度となっています。

共済制度の保険料は、選手の収入に応じて設定されています。高収入の選手ほど保険料も高額になりますが、その分手厚い保障を受けることができます。落車事故による大怪我の際も、十分な治療を受けられる体制が整っています。

家族への保障も含まれており、選手に万が一のことがあった場合の遺族年金制度もあります。危険と隣り合わせの競技だからこそ、家族の生活を守る制度の充実が図られています。

引退時期による退職金への影響

引退時期の選択は、退職金額に大きな影響を与えます。成績が低迷してA級3班で低空飛行を続けるよりも、ある程度の成績を維持できるうちに引退した方が、退職金の面では有利になる可能性があります。

代謝制度により強制引退となった場合でも、規定の退職金は支給されます。ただし、自主的な引退と比べて金額面で不利になることはありません。むしろ、ぎりぎりまで現役を続けることで、在籍年数による加算を受けられるメリットもあります。

多くの選手は40代前半で引退を決断しますが、これは体力的な限界と退職金、そして第二の人生への準備期間を総合的に考慮した結果です。

まとめ

競輪選手の収入は、実力と階級によって大きな格差があり、トップ選手は年収1億円を超える一方で、新人選手は600万円程度となっています。賞金制度は着順やレースグレードによって細かく設定され、努力次第で高収入を得られる仕組みが整っています。

階級制度がもたらす収入格差は選手の向上心を刺激し、常に上を目指す競争環境を作り出しています。各種手当や福利厚生制度も充実しており、選手が競技に専念できる環境が整備されています。退職金制度は変更されましたが、現役時代の活躍が引退後の生活に反映される公平な仕組みとなっています。

競輪の賞金体系を理解することで、選手たちの真剣勝負の背景にある経済的な動機も見えてきます。実力主義の世界で戦う選手たちの姿に、より一層の興味と共感を持って競輪を楽しむことができるでしょう。